《 河南日报 》( 2025年04月02日 第 11 版)

□墨白

1996年秋天,我们来到林县(今林州市)任村镇古城村任羊成家时,他正在院子里挂玉米。面前这位70岁的老人穿着一件深蓝色对襟上衣,他面孔消瘦喉结突出。我握住他的手,他手上的老茧有些扎。我说,您老比我父亲大一岁,那我就喊您前辈了。

老杨是红旗渠管理局盘阳管理段管理员,他站在我身后,手里提着一个柳条笆斗,笆斗里装有5公斤白面,面上放着一张红纸条儿。老杨说,任叔,我一直想着来看二弟,可就是走不开。任前辈连连说,看你看你,都忙。来的路上老杨对我说,他和任前辈的儿子都在红旗渠管理局上班,前些日子他出了工伤。等我们进了屋,任前辈的儿子给我打着招呼要从沙发上站起来,老杨忙上前扶住了。

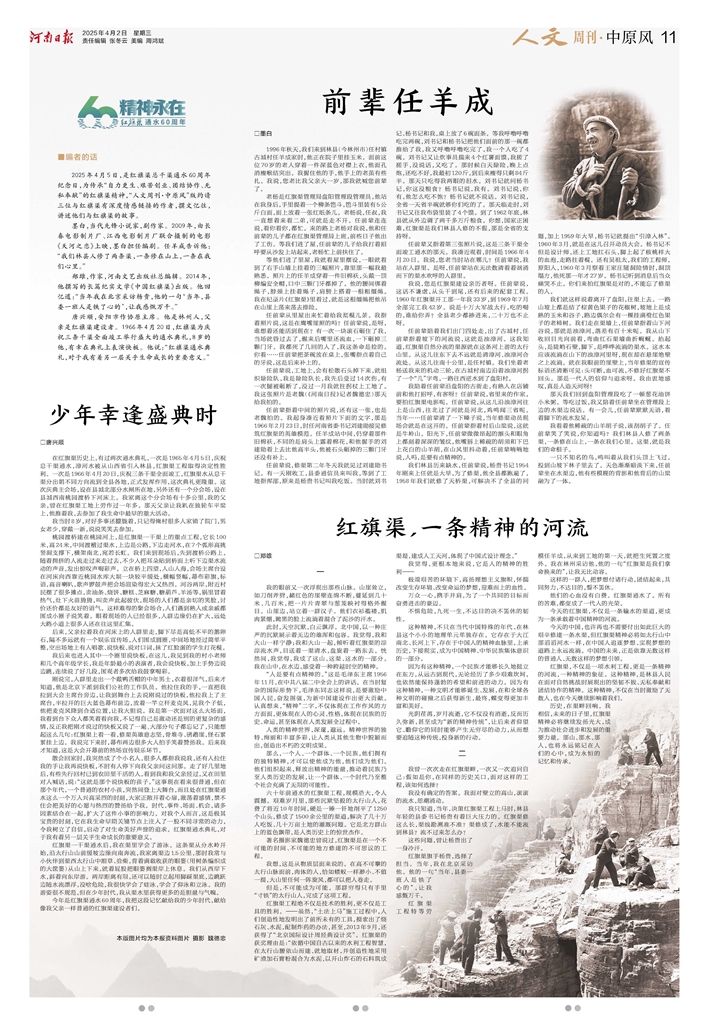

等他们进了里屋,我就看屋里摆设,一眼就看到了右手山墙上挂着的三幅照片,靠里那一幅我最熟悉。照片上的任羊成穿着一件旧棉袄,头戴一顶柳编安全帽,口中三颗门牙都掉了。他的腰间绑着绳子,脖颈上挂着绳子,肩膀上搭着一根粗缰绳。我在纪录片《红旗渠》里看过,就是这根缰绳把他吊在山崖上荡来荡去排险。

任前辈从里屋出来忙着给我沏棍儿茶。我指着照片说,这是在鹰嘴崖照的吗?任前辈说,是呀,谁想着还能活到现在?有一次一块滚石砸住了我,当场就昏过去了,醒来后嘴里还流血,一下砸掉三颗门牙。我都死了几回的人了,我这条命是捡的。你看……任前辈把茶碗放在桌上,张嘴指点着自己的牙说,这是后来补上的。

任前辈说,工地上,会有松散石头掉下来,就组织除险队,我是除险队长,我先后受过14次伤,有一次腿被砸断了,没过一月我就拄拐杖上工地了。我这张照片是老魏(《河南日报》记者魏德忠)那天给我拍的。

任前辈指着中间的照片说,还有这一张,也是老魏拍的。我起身凑近看照片下面的文字,那是1966年2月23日,时任河南省委书记刘建勋接见修筑红旗渠的英雄模范。任羊成站中间,仍穿着那件旧棉袄,不同的是肩头上露着棉花,和他握手的刘建勋看上去比他高半头,他被石头砸掉的三颗门牙还没有补上。

任前辈说,修渠第二年冬天我就见过刘建勋书记。有一天刚收工,县委通信员来叫我,等到了工地指挥部,原来是杨贵书记叫我吃饭。当时就刘书记、杨书记和我,桌上放了6碗面条。等我呼噜呼噜吃完两碗,刘书记和杨书记把他们面前的那一碗都推给了我,我又呼噜呼噜吃完了,我一个人吃了4碗。刘书记又让炊事员揣来4个红薯面馍,我搓了搓手,没说话,又吃了。那时候白天除险,晚上点炮,还吃不好,我最初120斤,到后来瘦得只剩84斤半。那天只吃得我两眼的泪水。刘书记就问杨书记,你这没粮食?杨书记说,我有。刘书记说,你有,他怎么吃不饱?杨书记就不说话。刘书记说,全省一天省半碗就够你们吃的了。那天临走时,刘书记又往我布袋里装了4个馍。到了1962年底,林县就从外边调了两千多万斤粮食。你想,国家正困难,红旗渠是我们林县人修的不假,那是全省的支持呀。

任前辈又指着第三张照片说,这是三条干渠全面竣工通水的那天。我凑近观看,时间是1966年4月20日。我说,您老当时站在哪儿?任前辈说,我站在人群里。是呀,任前辈站在无法数清看着汹涌而下的渠水欢呼的人群里。

我说,您是红旗渠建设亲历者呀。任前辈说,这话不谦虚,从头干到尾,还有后来的配套工程。1960年红旗渠开工那一年我33岁,到1969年7月全部完工我42岁。说是十万大军战太行,吃的喝的,谁给你弄?全县老少都掺进来,二十万也不止呀。

任前辈陪着我们出门四处走,出了古城村,任前辈指着坡下的河流说,这就是浊漳河。这我知道,红旗渠自然分流的渠源就在这条河上游的太行山里。从这儿往东下去不远就是清漳河、浊漳河合流处。从这儿往南十公里,是任村镇。我们坐着老杨送我来的机动三轮,在古城村南边沿着浊漳河拐了一个“几”字弯,一路往西逆水到了盘阳村。

我陪着任前辈沿盘阳的古街走,有熟人在店铺前和他打招呼,有客呀?任前辈说,省里来的作家,要拍红旗渠电影呢。任前辈说,从这儿沿浊漳河往上是山西,往北过了河就是河北,鸡鸣闻三省呢。当年……任前辈清了一下嗓子说,当年修渠动员现场会就是在这开的。任前辈指着村后山梁说,这就是牛岭山。阳光下,任前辈微微昂起的额头和眼角上都刻着深深的皱纹,他嘴唇上稀疏的胡须和下巴上花白的山羊胡,在山风里抖动着,任前辈喃喃地说,人吗,是要有点精神的。

我们林县历来缺水,任前辈说,杨贵书记1954年刚来上任就是大旱,为了修渠,他全县都跑遍了,1958年我们就修了天桥渠,可解决不了全县的问题,加上1959年大旱,杨书记就提出“引漳入林”。1960年3月,就是在这儿召开动员大会。杨书记不但是设计师,还上工地扛石头,脚上起了核桃样大的血泡,走路拄着棍。还有吴祖太,我们的工程师,原阳人,1960年3月察看王家庄隧洞险情时,洞顶塌方,他死那一年才27岁。杨书记听到消息后当众痛哭不止。你们来拍红旗渠是对的,不能忘了修渠的人。

我们就这样说着离开了盘阳,往渠上去。一路山坡上都是结了棕黄色果子的花椒树,坡地上是成熟的玉米和谷子,路边偶尔会有一棵挂满橙红色果子的老杮树。我们走在渠墙上,任前辈指着山下河谷说,那就是浊漳河,落差有百十米呢。我从山下收回目光向前看,弯曲红石渠墙曲折蜿蜒。抬起头,是陡峭石壁,脚下,是哗哗流淌的渠水。这水本应该流淌在山下的浊漳河里呀,现在却在悬崖绝壁之上流淌。就在我眼前的崖壁上,当年修渠的宣传标语还清晰可见:头可断,血可流,不修好红旗渠不回头。那是一代人的信仰与追求呀。我由衷地感叹,真是人造天河呀!

那天我们回到盘阳管理段吃了一顿葱花油饼小米粥。等吃过饭,我又陪着任前辈坐在管理段上边的水渠边说话。有一会儿,任前辈默默无语,看着脚下的流水发呆。

我看着他稀疏的山羊胡子说,该刮胡子了。任前辈笑了笑说,你知道吗?我们林县人修了两条渠,一条修在山上,一条在我们心里。这渠,就是我们的命根子。

一只不知名的鸟,鸣叫着从我们头顶上飞过,投到山坡下林子里去了。天色渐渐暗淡下来,任前辈坐在水渠边,他有些模糊的背影和他背后的山梁融为了一体。